Farmarbeit in Island Jan & Feb 19

25. April 2019

Chamanna Coaz – Murtèl 31.08.18

13. Juli 2019Nach dem langen Warten geht es endlich los. Ich fahre mit dem Containerschiff von Hamburg nach New York. In zwei Wochen auf See erhalte ich einen Einblick in den Betrieb und das Leben auf einem Frachtschiff.

3800

20 ft Container

1300

Fahrzeuge

17kn

Geschwindigkeit

Einfahrt der Atlantic Sky in Hamburg

Nach einer Woche Aufenthalt in Hamburg ist es endlich soweit. Die Atlantic Sky fährt die Mündung der Elbe hinauf. Heute Nachmittag soll sie im Hafen anlegen. Ich packe meine beiden grossen Taschen in der Jugendherberge und fahre das letzte Mal mit der U-Bahn zu den Landungsbrücken. Weil das Schiff noch immer nicht in Sicht ist, fahre ich ihm mit der Hamburgerhafenfähre entgegen. Kurz vor der Hafenzentrale sehe ich es, ein grosses weisses Schiff auf der Elbe. Ich steige aus und warte am Steg bis es an mir vorbei fährt. Ein gewaltiges Schiff. Neben den 3800 Containern finden auch noch 1300 Autos im Bauch des Frachtschiffs Platz.

Atlantic Sky Einfahrt in Hamburg

Vom Land aufs Schiff

Zurück in der Jugendherberge lade ich mein Gepäck in ein Taxi und lasse mich zum Unikai fahren. Im Hafengebäude werde ich erwartet. Der Herr am Schalter kontrolliert meinen Pass und ich setze mich in den Warteraum zu den anderen Passagieren. Wir sind insgesamt acht Gäste auf dem Schiff. Zwei Paare aus der Schweiz, ein Paar aus Österreich, ein Herr aus Karlsruhe und ich. Bis zur Laderampe werden wir chauffiert. Da ist einiges los. Autos werden ausgeladen und neue eingeladen. Traktoren, Baumaschinen und riesige Metallrohre werden verladen. Weiter hinten ist ein grosser Kran mit dem Container Auf- und Abladen beschäftigt. Wir werden vom Schiffspersonal in Empfang genommen und in den Conference Room geführt. Unsere Kabinen befinden sich auf Deck A und B auf der Höhe der Brücke. Meine Kabine Nr. 5 ist auf der Backbord Seite mit dem Fenster gegen das Heck. Sie ist um einiges länger als die Kabine auf der MS Norröna. Mir stehen zwei Betten, ein Schrank, ein kleines Pult und eine kleine Nasszelle mit Dusche, WC und Waschtisch zur Verfügung. Im Speisezimmer mit Blick auf den Bug unseres Schiffes erhalten wir um 20:00 Uhr ein spätes Abendessen. Es wird die ganze Nacht gearbeitet. Verschiedene Personen inspizieren und kontrollieren das Schiff und draussen werden immer noch Güter ein- und ausgeladen.

Es wird Allerlei eingeladen

Hamburg bei Nacht

Erwachen auf dem Schiff

Ohne Schaukeln lässt es sich auf den harten Matratzen ganz gut schlafen. Am Morgen werde ich von heransausenden Containern geweckt, welche direkt unter meinem Fenster auf das Schiff geladen werden. Das ist mit ordentlichem Krach verbunden. Die 13 Lagen Container sind mit Metallschienen gesichert. Beim Beladen kracht öfters ein Container gegen diese Halteschienen. Nach dem unsanften Erwachen mache ich mich auf in den Speiseraum. Das Frühstück ist englisch angehaucht. Es gibt Eier, Speck, Pancakes und Kaffee.

Dieser Zusammenstoss macht ganz schön Krach

Anschliessend beobachte ich das Beladen des Decks. Der Hafenkran greift sich einen Container nach dem anderen. Abwechselnd werden Container aus- und eingeladen oder auch nur an einen anderen Platz verschoben. An diesem Dock wird noch alles von Menschen gesteuert. Im Kran sitzt jemand ganz oben, an Land warten Lastwagen, um die Ladung abzutransportieren, dazwischen wird jeder Container per Strichcode gescannt.

Speisesaal

Container verladen

Sicherheitseinführung

Nach dem Mittagessen erhalten wir eine erste Sicherheits-Einführung. Für jede Person gibt es eine Schwimmweste und einen Überlebensanzug in der Kabine. An Deck gibt es an der frischen Luft drei Sammelstellen für Notfälle, an denen jeweils zwei Rettungs-Rafts sind. Hinten am Heck des Schiffs ist das Rettungsboot mit Platz für 47 Personen. Wir dürfen alles besichtigen.

Schwimmweste

Überlebensanzug

Der flexible Fahrplan

Die Abfahrt, welche auf 16:00 Uhr angesetzt war, verschiebt sich noch einmal um zwei Stunden. Pünktlich um 18:00 Uhr, wir sitzen noch beim Abendessen, sehen wir durch die Fenster, wie sich der Hafenkran langsam bewegt. Es geht endlich los. Alle Passagiere begeben sich nach draussen aufs oberste Deck. Wir fahren an der Elbphilharmonie vorbei und winken den Menschen auf der Plaza zu. Diese befindet sich ungefähr auf unserer Höhe. Weiter geht es ganz ruhig die Elbe hinab in Richtung Meer. Langsam wird es dunkler und die Lichter von Hamburg beginnen zu leuchten. Ein Matrose warnt uns vor den Radarstrahlen und meint, wir sollten besser nach unten kommen. Bis wir den Boeing Flughafen passiert haben stehe ich noch draussen und beobachte die vorbeiziehenden Lichter.

Elbphilharmonie

Ausfahrt aus Hamburg

Zurück in der Kabine geniesse ich nun wieder meine Privatsphäre nach der Woche Mehrbettzimmer in der Jugi Hamburg. Das eine Bett nutze ich als Ablage für mein Gepäck, das andere wird nicht zweckentfremdet. Ich lege mich auf die harte Matratze und schlafe bei leichtem Motorenbrummen ein.

Meine Doppelkabine

Drill – Notfallübung mit der gesamten Crew

Am zweiten Fahrtag findet nach dem Mittagessen die offizielle Notfallübung statt. Der Drill. Sieben kurze und ein langer Signalton ist das Notfallzeichen. Alle Personen auf dem Schiff versammeln sich beim Checkpoint Bravo. Nur der Captain und ein Offizier befinden sich noch auf der Brücke. Wir werden vom Captain auch auf die Brücke gebeten und können unsere Schwimmwesten erstmal deponieren. Nun werden wir offiziell begrüsst. Die letzten Tage seien sehr anstrengend gewesen, er habe kaum geschlafen. Durch das schlechte Wetter von Liverpool bis nach Hamburg war unser Captain dauernd gefordert. In den nächsten Tagen wird aber gutes Wetter vorausgesagt. Somit sollte sich die Situation entspannen.

Rettungsboote

Kurz darauf werden wir vom Messman abgeholt und zum Rettungsboot gebracht. Heute dürfen wir sogar einsteigen und auf den Sitzen Platz nehmen. Das Boot, welches ganz am Ende platziert ist, bietet Schutz für 47 Personen. Wenn die gesamte Mannschaft eingestiegen ist, kann es per Kran oder im freien Fall ins Wasser gesetzt werden. Im Inneren sitzt man rückwärts in Schalensitzen, um einen harten Aufprall auf dem Wasser möglichst unbeschadet zu überstehen. Das Rettungsboot hat genügend Diesel, um 24 Stunden mit 6 Knoten zu fahren und soll angeblich unsinkbar sein und sich immer von selber wieder aufrichten.

Rettungsboot für 47 Personen

Maschinenraum

Am nächsten Tag erhalten wir eine Führung in den Autodecks und durch den Maschinenraum. Im Inneren unserer Atlantic Sky wird eine gewaltige Menge an Fahrzeugen transportiert. Wir sehen ein Deck voller Ford Personenwagen, weiter unten in einem höheren Geschoss sind die Traktoren und Baumaschinen festgezurrt. Zwischen Lastwagenanhängern entdecken wir den Mercedes von Ruth und Markus. Die anderen beiden Autos meiner Mitreisenden bekommen wir nicht zu Gesicht.

Der Bus von Ruth und Markus

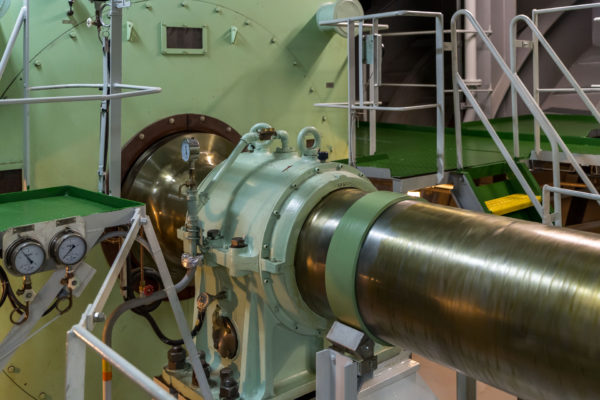

Im Maschinenraum wird es laut und warm. Eine Hauptmaschine treibt die Schiffsschraube mit 7,4 Metern Durchmesser an. Die 90 U/min ergeben unsere Reisegeschwindigkeit von ca. 17 Knoten. Bei 77 U/min ergibt das 13'800 PS. Gleichzeitig wird ein Generator betrieben solange die Hauptmaschine mit mehr als 72 U/min dreht. Der daraus resultierende Strom versorgt das gesamte Schiff. Zusätzlich befinden sich vier grosse Dieselgeneratoren an Bord, da die Bugstrahler elektrisch betrieben werden und mehr Strom benötigen als der Hauptgenerator liefern kann. Gestartet wird die Maschine per Druckluft wie früher die Lastwagen. Auf der einen Seite befindet sich der Schweröltank. Dieses Gewicht wird mit der Ladung ausgeglichen. Das entstehende Ungleichgewicht durch die Verbrennung des Treibstoffs wird durch Auffüllen von Wassertanks ausgeglichen.

Hauptmaschine

Im Bug und im Heck besichtigen wir die riesigen Leinen, mit denen das Schiff im Hafen fest gebunden wird. Vorne befinden sich zudem zwei grosse Anker jeder an einem 300 Meter langen Seil. Falls sich der Anker nicht mehr lösen lässt, das Schiff aber schnell wegfahren sollte, kann ein Stahlbolzen, welcher das letzte Kettenglied hält, herausgeschlagen werden. Dieser Punkt ist mit «BITTER END» beschriftet.

Hauptmaschine

Bitter End

Crew auf der Atlantic Sky

Auf diesem Containerschiff arbeiten ungefähr 23 Personen. Es gibt zwei Gruppen welche jeweils hierarchisch aufgebaut sind. Ungefähr zehn Personen der Besatzung sind Ingenieure und kümmern sich um die Maschine. Sie unterstehen dem Chefingenieur. Die anderen kümmern sich um die Navigation und die Küche an Bord. Unser Kapitän ist ein Bulgare und auch die höheren Offiziere sind aus Bulgarien. Die weiteren Crewmitglieder sind Philippinos und ein Brite. Bordsprache ist offiziell Englisch, aber untereinander wird jeweils in der Landessprache gesprochen. Die Philippinos sind immer sehr zuvorkommend, auch wenn sie nicht immer verstehen, was wir uns von ihnen wünschen. Unter ihnen ist die Stimmung locker und es wird oft gelacht. Der Kapitän und seine Offiziere sind unzugänglich und ernster. Viele der Philippinos arbeiten neun Monate auf dem Schiff, um danach für zwei oder drei Monate zu ihren Familien zurückzukehren. Alle erhalten pro Tag eine Stunde langsames Internet, das nutzen sie meistens, um mit ihren Angehörigen zuhause zu kommunizieren.

Tom der Brite

Mechaniker

Arbeit auf der Brücke

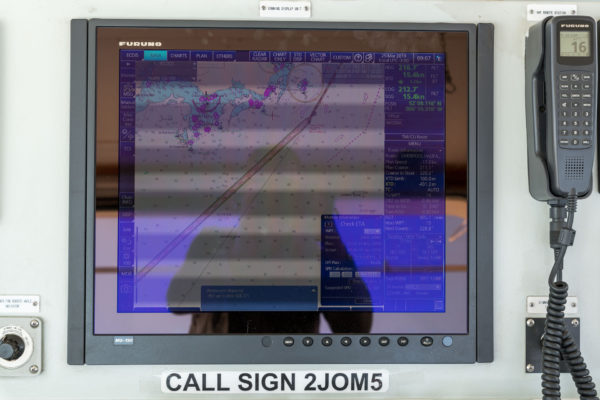

Gesteuert wird das Schiff von der Brücke aus. Auch wir erhalten Zugang zur Brücke und dürfen den Offizieren über die Schultern schauen. Auf hoher See und bei ruhigen Bedingungen, wie wir es erlebt haben, ist es eine leichte Aufgabe. Es wird ein Punkt anvisiert und bis dieser erreicht wird fährt man gerade aus. Über den Atlantik kann das auch bedeuten, dass wir mehrere hundert Seemeilen geradeausfahren. Auf dem Radar sieht man die Schiffe in der Umgebung. Kommuniziert wird mit diesen nicht. Es gibt Regeln auf See, durch diese kann ein Zusammenstoss verhindert werden. Auf hoher See besteht die Aufgabe der Offiziere hauptsächlich darin, da zu sein und mit dem Feldstecher die Umgebung nach Schiffen abzusuchen. Ganz anders sieht das bei Hafenein- und Ausfahrten aus. Da ist der Kapitän persönlich auf der Brücke und alle ziehen ihre Uniform an. Bei den von uns angefahrenen Häfen kam jeweils einige Meilen ausserhalb des Hafens ein Lotse an Bord. Dieser nimmt auf der Brücke Platz und übernimmt die Kontrolle des Schiffs per Sprachbefehle. Er gibt ungefähr im Minutentakt die Geschwindigkeit und die Stellung des Ruders an den Steuermann durch. Der Kapitän und die anderen Offiziere sind auch auf der Brücke anwesend und beobachten das Geschehen. Wir hatten zwei sehr schwierige Manöver zu vollbringen. Zum einen die Fahrt durch die Schleuse in Liverpool, bei der unser Schiff gerade noch durch kommt. Auf beiden Seiten sind noch etwa 30 Zentimeter Wasser bis zur Hafenmauer. Bei diesem Manöver und beim Drehen im Hafen helfen Schlepperboote des Hafens mit. Die zweite schwierige Strecke war die Einfahrt ins neblige Halifax. Man sah gerade noch die Spitze unsers Schiffs. Von der Stadt und den anderen Schiffen links und rechts war durch den dichten Nebel nichts zu erkennen.

Komando Brücke

Bewegung auf dem Schiff

Unsere Bewegungsfreiheit ist ziemlich eingeschränkt. Wir können uns in den Gängen von Deck A und B bewegen. An der frischen Luft steht uns das oberste Deck hinter der Radarstrahlenschutzmauer zur Verfügung und auf der Höhe des Speisesaals können wir auf drei Seiten um den Mittelteil des Schiffs gehen. Die Bereiche der Container hinten und vorne sind für uns alleine nicht zugänglich. Bei Sonnenschein lässt es sich an einem windgeschützten Platz gemütlich sünnälä. Ich mache jeden Tag einige Runden mit meiner Kamera in der Hoffnung Wale zu sehen. Diese bleiben leider aus. Für eine kurze Zeit wird unser Schiff von Delphinen begleitet. Diese habe ich leider verpasst.

Aussendeck

Folgende Artikel von mir befassen sich auch mit dem Thema Schiffsreise

Mit dem Schiff nach Island 3.1.19

Wieso ich mit dem Schiff reise?

Leben auf dem Frachtschiff März 19

Alle meine Bilder dürfen für die private Verwendung als Hintergrund für den Computer, das Tablet oder das Smartphone verwendet werden. Für alle anderen Verwendungen brauchen Sie meine Einwilligung. Nehmen Sie bitte dazu Kontakt mit mir auf oder kaufen Sie eines meiner Bilder auf Papier gedruckt.

4 Comments

Hallo Elias

der Übersichtstext passt nicht zum Beitrag. Der Beitrag ist super.

Danke ich habe es korrigiert.

Super Fotos.

Darf ich fragen mit welchem Equipment Du hautsächlich arbeitest?

Hubert

Ja klar. Aktuell mit der Nikon D850 und Objektiven von 14 bis 400 mm.