Biwak «Bi den Seen» 17.11.17

25. Januar 2018

Säntis 18.11.17

12. Februar 2018Das Murmeltier ist mein meist gesehenes Wildtier in den Schweizer Alpen. Entlang von viel begangenen Wanderwegen legen sie ihre Scheu vor dem Menschen schnell ab. In vielen Wandergebieten gibt es Murmeltierwege, wo die Chancen auf Begegnungen mit diesen putzigen Tieren sehr gut stehen.

Die unterstehenden Informationen über die Murmeltiere habe ich aus folgenden Quellen zusammen getragen.

Lorenz Heer: «Wanderungen zu Murmeltier, Steinbock & Co.», Haupt Verlag 2015

http://www.zeit.de/1992/20/kuscheln-zum-ueberleben/komplettansicht, Stand 8. Februar 2018

Steckbrief Murmeltier

- Name

- Alpenmurmeltier [D], Marmotte des Alpes [F], Marmotta [I], Muntanella [R], Alpine marmot [E], Marmota marmota [L]

- Aussehen

- Färbung variabel: Grundfarbe mehrheitlich braun, Oberseite meist etwas dunkler gräulich, Flanken und Unterseite heller gelblich braun. Kopf vielfach dunkler gräulich bis schwarz mit heller Schnauze.

- Grösse

- Kopf-Rumpf-Länge 40-60 cm

Schwanz zusätzlich 15-20 cm

- Gewicht

- Alttiere 3-6 kg, Höchstgewicht im Herbst vor dem Winterschlaf

Männchen etwas schwerer als Weibchen

- Lautäusserung

- Lauter «Pfiff» meist in Rufreihen, bei plötzlicher Gefahr Einzelpfiff.

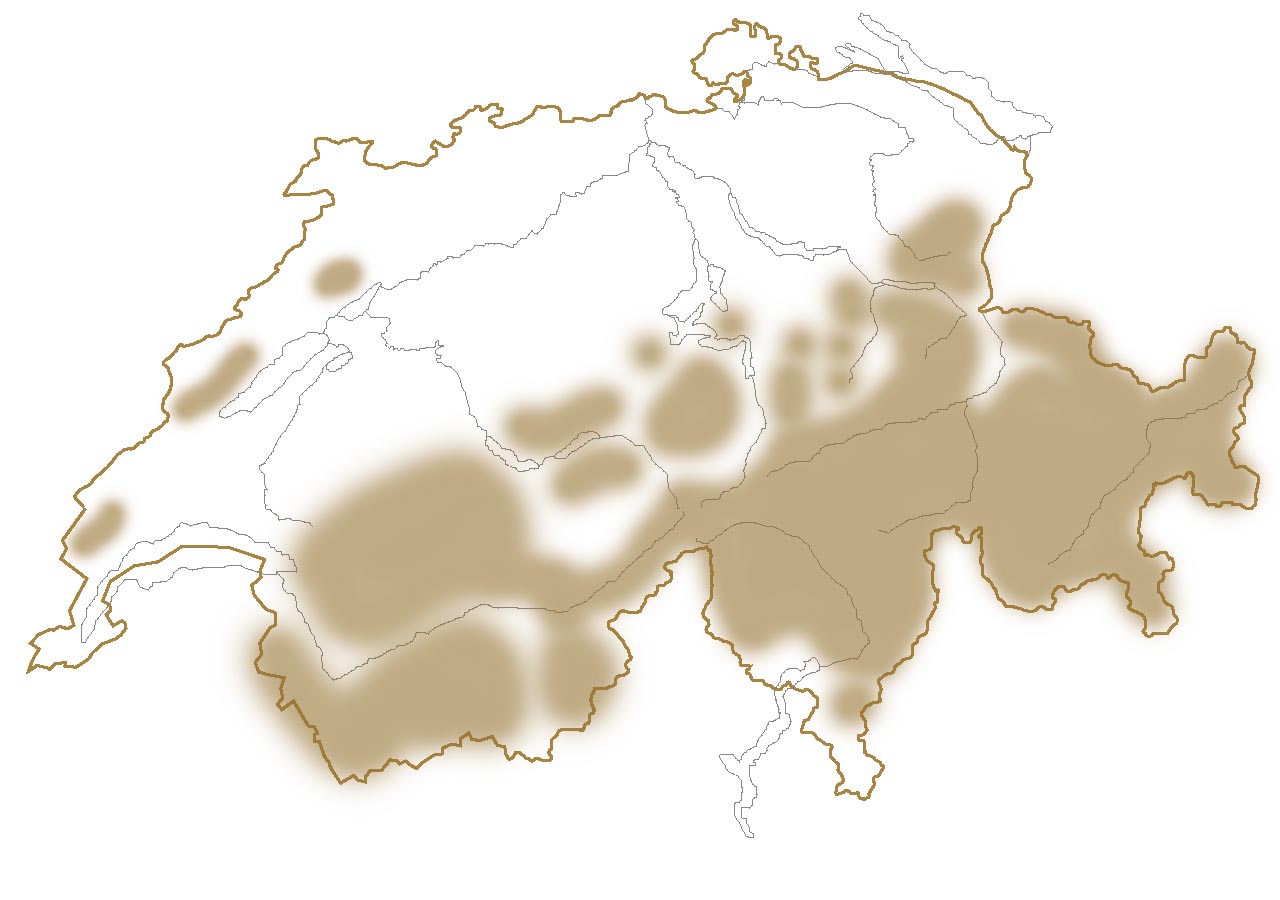

- Verbreitung

- In den Schweizer Alpen vielerorts häufig. Ursprünglich Alpenbogen und Hohe Tatra. Heutige Arealerweiterung in den Ostalpen und ausserhalb des Alpenbogens (Pyrenäen, Schwarzwald, Jura, Apennin) basiert auf Aussetzungen.

- Lebensraum

- Offene alpine Rasen und Weiden oberhalb der Waldgrenze. In der Schweiz zwischen 900 und 3'200 m ü. M. Bewohnt selbst gegrabene, reich verzweigte Erdbaue.

- Ernährung

- Pflanzenfresser: Kräuter, Gräser, Wurzeln usw.

- Schutzstatus

- Nicht gefährdet. Populationen im Jura klein und isoliert.

Schwanz zusätzlich 15-20 cm

Männchen etwas schwerer als Weibchen

Italienisches Marmotta

Jahreszyklus des Murmeltiers

Vorkommen der Murmeltiere in der Schweiz

Name

Der Name Murmeltier stammt aus dem lateinischen «Mus montis» und bedeutet «Maus des Berges». Im Althochdeutschen entstand daraus «Murmonto» und «Murmentin». Viele schweizerdeutsche Bezeichnungen für das Murmeltier sind immer noch nahe am Althochdeutschen wie «Mürmentli», «Murmeli», «Mungg» oder «Münggeli».

Körperform

Die Körperform der Murmeltiere ist an ihren häufigen Aufenthalt unter der Erde angepasst. Mit ihrem geschmeidigen sehr beweglichen, langgestreckten Körper können sie sich in ihren unterirdischen Gängen optimal fortbewegen. Zum Graben sind sie mit kräftigen Vorder- und Hinterpfoten ausgestattet. Die kleinen Ohren sind dicht behaart, um das Eindringen von Erde in die Gehörgänge zu verhindern. Wie für Nagetiere typisch besitzen sie grosse, kräftige Schneidezähne. Unter der Erde lassen sich damit hervorragend Wurzeln abreissen. Hinter den Schneidezähnen schliesst eine Hautfalte die Mundhöhle ab, um das Eindringen von Erdmaterial zu verhindern. Mit ihren kräftigen Beinen rennen sie auch gerne über Wiesen bis zur nächsten Fluchtröhre, um ihren Feinden zu entwischen.

![Murmeltiere [Marmota]](https://eliasvetter.ch/wp-content/uploads/2018/02/20170906_NPT_0609_Provincia-di-Sondrio_Lombardia_Italien.jpg)

Murmeltiere [Marmota]

Fellfarbe

Grau- und Brauntöne dominieren ihr Fell. Der Schwanz ist schwarz und am Rücken sind sie allgemein dunkler als um den Bauch. Die helle Nasenspitze hebt sich gut von den dunklen Erdtönen ab und dient als Signal, sofern ein Murmeltier am Baueingang erscheint. Die Jungtiere sind allgemein etwas kontrastärmer gezeichnet. Es gibt Unterschiede von Population zu Population aber auch regionale. So sind die Bündner Murmeltiere sehr kontrastreich, wohingegen die Walliser und Jurassischen Tiere eher fahl wirken.

Murmeltierfamilien

Das Überleben im Hochgebirge bis auf fast 3'000 m. ü. M. ist mit den langen Wintern und kurzen Vegetationszeiten im Sommer eine echte Herausforderung. Das Winterhalbjahr verbringen die Murmeltiere als echte Winterschläfer in ihrem Bau. Dieser Winterschlaf hat enormen Einfluss auf ihr Sozialsystem. Mehrere Tiere, die sich im Winter aneinander schmiegen erhöhen ihre Überlebenschancen beträchtlich und sparen so viel Energie. Daher leben sie in Familienverbänden mit bis zu 20 Tieren gemeinsam in einem Erdbau zusammen. Geleitet wird die ganze Gruppe von einem dominanten Weibchen und Männchen, den eigentlichen Elterntieren. Mit ihren eigenen Nachkommen verschiedener Jahrgänge bilden sie eine Grossfamilie, zeitweise auch mit familienfremden Tieren. Diese Grossfamilien sind in erster Linie eine Zweckgemeinschaft. Untereinander bestehen verschiedene Interessenskonflikte und unterschiedliche Fortpflanzungsstrategien. Die besten Chancen hat das dominante Weibchen. Sie als Mutter sämtlicher Jungtiere des Familienverbandes paart sich meistens mit dem dominanten Männchen. Nur ab und zu kommt zur Erhöhung der genetischen Variabilität auch ein rangniedereres oder ein Männchen einer fremden Familie zum Zuge. In Murmeltierfamilien konnten bis zu 16% Kuckuckskinder mittels Vaterschaftsanalysen nachgewiesen werden. Als Partner des dominanten Weibchens zeugt das dominante Männchen den meisten Nachwuchs. Weil aber die rangniedereren Männchen in Zeiten des Winterschlafs überlebensnotwenig sind, um die Jungtiere zu wärmen, muss auch das Alphamännchen Kompromisse eingehen und die jüngere Konkurrenz teilweise dulden. Die meisten Jungtiere müssen in ihrem ersten Winter von älteren Tieren gewärmt werden. Daher kann sich eine Familie nur eine begrenzte Anzahl von Jungtieren pro Jahr leisten. Weil sich auch rangniedere Weibchen paaren und Embryonen ausbilden, werden diese vom dominanten Weibchen unter Druck gesetzt. Die Embryonen sterben dadurch stressbedingt im Mutterleib wieder ab.

Überlebensstrategie für den ersten Winter

Der erste Winter im Leben eines Murmeltiers ist sehr schwierig. Daher ist sein Ziel, im ersten Sommer möglichst viele Fettreserven anzulegen. Ein Überleben ohne wärmenden Familienverbund wäre trotzdem nicht möglich. Jungtiere müssen daher zwingend in der Geburtsfamilie überwintern. Die zwei- bis vierjährigen Weibchen haben die Wahl. Sie bleiben in der Familie und vertrauen darauf, das Erbe des dominanten Weibchens übernehmen zu können oder sie wandern ab und gründen eine eigene Familie. Abwandern und mit einem eigenen Partner eine Familie aufzubauen ist ein sehr heikles Unterfangen. Murmeltiere sind erst mit drei Jahren ausgewachsen. Daher verlassen die rangniederen Weibchen die Familie frühestens nach diesen drei Jahren. Die Männchen sind etwas besser gestellt. Sie haben die Möglichkeit mit dem dominanten Weibchen eigenen Nachwuchs zu erhalten und bleiben daher eher länger in ihrer Geburtsfamilie.

![Murmeltiere [Marmota]](https://eliasvetter.ch/wp-content/uploads/2018/01/20170904_NPT_0382_Provincia-di-Sondrio_Lombardia_Italien.jpg)

Murmeltiere [Marmota]

Eine eigene Familie gründen

Irgendwann entschliesst sich ein Jungtier zur Abwanderung aus seiner Geburtsfamilie. Damit bricht die gefährlichste Zeit seines Lebens an. Oftmals ziehen sie nicht weit davon. Um sich in der unbekannten Gegend vor Feinden zu schützen, sind sie auf vorhandene Höhlen angewiesen. Die ersten beiden Winter gilt es zu überleben. Ist erstmals ein Partner und eine leere Höhle gefunden, gilt es den ersten Winter zu zweit zu überstehen. Ohne die wärmende Familie ist der Winterschlaf viel energieintensiver. Richtig streng wird dann der zweite Winter, wenn zusätzlich noch die ersten Jungtiere gewärmt werden müssen. Die kommenden Jahre werden dann einfacher. Sobald die Familie aus mehreren Tieren besteht, die sich gegenseitig wärmen können, ist der Winterschlaf wesentlich energieeffizienter machbar.

Paarungszeit

Nach dem Winterschlaf paart sich das dominante Weibchen in den ersten beiden Wochen. In dieser Zeit liegt oftmals noch viel Schnee um den Bau und der Zugang zu frischer Nahrung ist begrenzt. Magere Weibchen setzen daher ihre Reproduktion für ein oder mehrere Jahre aus. Die Fettreserven der überdurchschnittlich schweren Weibchen genügen auch noch für die ersten Wochen nach dem Winterschlaf. Die frühe Paarung und die frühe Geburt einen Monat später ermöglicht den Jungtieren die längst mögliche Zeit, um ihre Fettreserven für den ersten Winter aufzubauen. Die Überlebenschancen werden mit jedem zusätzlichen Gramm erhöht.

![Murmeltier [Marmota]](https://eliasvetter.ch/wp-content/uploads/2017/10/20170805_R09-Zermatt_0096_Zermatt_Wallis_Schweiz.jpg)

Spielende Jungtiere

Die drei bis sechs Jungtiere werden nach einer Tragzeit von 32 bis 34 Tagen zur Welt gebracht. Die ersten 40 Tage bleiben die anfänglich nackten und blinden Jungtiere im Bau. Sie werden von der Mutter gewärmt und gesäugt. Ende Juni oder anfangs Juli erscheinen sie erstmals ausserhalb ihrer Höhle. Die neue Umgebung aber auch ihre Artgenossen werden neugierig beschnuppert. Untereinander werden oft spielerische Kämpfe ausgetragen. Was später zu ernsthaften Kämpfen führt, wird als Jungtiere fleissig geübt.

Winterschlaf

Im September, spätestens im Oktober beginnt im Hochgebirge der Winter. Mit dem ersten Schneefall verabschieden sich die Murmeltiere von der Erdoberfläche. Die Baueingänge werden mit Bällen aus Heu und Erde verschlossen. Der Winterschlaf besteht aus verschiedenen Schlafphasen. In der eigentlichen Tiefschlafphase schlägt das Herz gerade noch drei bis vier Mal pro Minute und die Körpertemperatur kann von 37.7°C auf bis zu 2.6°C sinken. Die Vorbereitungen beginnen schon zwei bis drei Wochen vor dem Beginn des eigentlichen Winterschlafs. Die Tiere werden lethargisch, fressen nichts mehr und beginnen ihren Darm zu leeren. Anschliessend wechseln sie langsam in eine Einschlafphase. Der Winterschlaf dauert dann von Dezember bis Februar oder März. Wobei sie auch in diesen drei Monaten nur ein bis zwei Wochen am Stück schlafen und dazwischen für einen Tag aufwachen. In dieser sogenannten Arousalphase erhöhen sie ihre Körpertemperatur auch nur auf 34°C und sparen somit 50% Energie gegenüber den sommerlichen 37.7°C Körpertemperatur. Die These, diese Pausen würden zum Ausscheiden von Exkrementen genutzt, konnte mittlerweile wiederlegt werden. Neuste Forschungen an arktischen Erdhörnchen im niederländischen Groningen haben gezeigt, dass der Winterschlaf energiesparend ist aber überhaupt nicht erholsam. Die Arousalphasen werden demnach zur eigentlichen Erholung genutzt. Messungen von Hirnströmen und Hirnmagnetfelder haben ergeben, dass die Tiere in diesen sogenannten Wachphasen meistens schlafen. In den ersten Stunden ist der Non-Rem-Schlaf welchem die erholenden Funktionen zugeschrieben werden besonders aktiv. Dieser Non-Rem-Schlaf dauert auch abhängig von der vergangen Winterschlafphase länger oder kürzer. Die niedrige Hirntemperatur während des Winterschlafs verhindert einen erholsamen Schlaf. Das Bedürfnis nach richtigem Schlaf lässt die Überwinterer immer wieder aus ihrem Winterschlaf aufwachen, um für einige Stunden erholsam aber auch energieintensiver zu schlafen. Obwohl sie in der Tiefschlafphase völlig bewegungsunfähig in ihrem Bau liegen, reagieren sie sehr feinfühlig auf Temperaturschwankungen der Umgebung, welche sie im Verbund mit ihren Artgenossen ausgleichen. Durch Verbrennen von braunem Fett steigern sie ihre Wärmeproduktion.

Bereit für den Winterschlaf

Gruppenzusammenhalt

Diese langen Winter können die Murmeltiere nur dank ihren sozialen Gruppen überleben. Für den Winterschlaf kuschen sich die Tiere eng aneinander. Dadurch entsteht ein besseres Volumen- Oberflächenverhältnis. In der Mitte liegen die Jungtiere und werden so von allen Seiten von ihren älteren Geschwistern gewärmt. Die Wach- und Schlafphasen werden über die ganze Familie synchronisiert. Der Vater und die älteren Jungtiere wachen als erste auf und erwärmen sich. Dadurch werden die Mutter und die Jüngsten passiv erwärmt und erwachen erst später. Soziale Energieeffizienz spielt hier auf der ganzen Linie, wobei Grossfamilien natürlich im Vorteil sind.

Murmeltierefamilie

Überbleibsel aus der Eiszeit

Das Alpenmurmeltier entwickelte sich aus Vorfahren, welche die letzte Eiszeit überlebt haben. In kälteren Zeiten waren sie in ganz Europa verbreitet. Mit dem Rückgang der Gletscher und der zunehmenden Bewaldung haben sich die Murmeltiere in höhere Lagen zurückgezogen. Sie besiedeln offenes Gelände. um ihre Feinde so früh wie möglich zu entdecken.

Revier und Höhlensystem

Jede Murmeltierfamilie besitzt ein Territorium mit einem bis mehrere Baue und zahlreichen Fluchtröhren. Dieses Territorium wird vom ranghöchsten Weibchen und Männchen nie freiwillig verlassen. Sie bleiben bis zum Tode, es sei denn ein stärkeres Tier vertreibe sie. Das dominante Männchen verteidigt sein Revier gegen Eindringlinge. Auf regelmässigen Patrouillen markiert es sein Gebiet mit einem stark riechenden Sekret aus den Wangendrüsen. Eindringlinge werden im Kampf vertrieben. Diese Auseinandersetzungen mit Hilfe der Nagezähne können tödlich enden. Ein patrouillierendes Männchen kann man an seinen Auf- und Ab-Bewegungen mit dem Schwanz erkennen.

Der Hauptbau besteht aus einem komplexen System aus Gängen und Räumen. Grosse Bauten werden über mehrere Generationen erstellt. Teilweise wird zwischen Sommer- und Winterbau unterschieden. Der Sommerbau weist mehrere Zugänge und Fluchtröhren auf. Der Winterbau meistens nur einen bis zwei. Dafür kann er bis zu sieben Meter unter die Erde führen. Die weniger kalten Temperaturen weiter unter dem Boden sind im Winterschlaf von grossem Vorteil. Das Winterquartier wird im Herbst mit trockenen Gräsern ausgepolstert und für den Winter gedämmt. Im Familiengebiet werden viele kurze Fluchtröhren ohne Kammern angelegt. Sie bieten einen ausgezeichneten Schutz vor den Hauptfeinden Steinadler und Fuchs.

Murmeltiere im Höhleneingang

Nahrung

Murmeltiere sind fast reine Vegetarier. Am liebsten ernähren sie sich von Schösslingen, jungen Trieben, Blättern, Blüten und Knospen, da diese besonders protein- und kohlenhydratreich sind. Kräuter werden gegenüber den proteinärmeren Gräsern bevorzugt. Um für den Winterschlaf gerüstet zu sein, benötigen sie möglichst viel Linolsäure (zweifach ungesättigte Fettsäure). Alpenklee (Trifolium alpinum) und Zwerg-Mutterwurz (Ligusticum mutellinoides) sind besonders reichhaltig an dieser Fettsäure.

Feinde

Für den Steinadler ist das Murmeltier die Hauptnahrung. Mit Flügen dicht über dem Boden erhofft er unachtsame Tiere zu ergreifen. Am Boden geht die grösste Gefahr vom Fuchs aus, wobei dieser vornehmlich junge und kranke Tier jagt. Um sich gegen den grossen Feinddruck zu wehren, sind die Murmeltiere sehr wachsam. Sobald ein Tier einen Feind entdeckt, warnt es seine Artgenossen mit Warnrufen. Ein eigentliches Warnsystem ist aber nicht vorhanden. Jedes Tier muss für seine eigene Sicherheit besorgt sein. Bei den Signalpfiffen handelt es sich um Ruflaute, sie werden mit offenem Mund im Kehlkopf gebildet. Unterschieden werden zwei Arten von Feinden. Ein plötzlich auftauchender Feind wird mit wenigen kurzen Rufen und raschem Verschwinden in einen unterirdischen Gang quittiert. Bei einer sich langsam nähernden Gefahr werden längere Serien von Rufen ausgestossen. Die Murmeltiere laufen dann nur bis zum nächsten Höhleneingang und beobachten von da aus die Gefahr. Für den Menschen waren die Murmeltiere schon immer eine einfache Jagdbeute. Vielerorts in Europa wurden die Tiere vor hundert Jahren ausgerottet. Sie wurden entweder geschossen oder mit Fallen eingefangen. Um Nahrungsnöte im Winter zu überstehen, wurden die Höhleneingänge mit langen Stöcken markiert und im Winter konnte man die Tiere während ihres Winterschlafs ausgraben. Noch heute werden in der Schweiz jährlich 5000 bis 8000 Tiere gejagt. In Restaurants findet man Murmeltiere auf der Speisekarte oder in Apotheken in Form von Salben aus dem Murmeltierfett. Der Abschuss der älteren Männchen kann aufgrund ihrer wichtigen Funktion beim Winterschlaf das Aus einer ganzen Familie bedeuten. Die gemässigte Jagd auf rangniedere Tiere hat hingegen kaum Einfluss auf den Familienverband.

Murmeltiere auf der Flucht vor einem Fuchs

![Murmeltiere [Marmota]](https://eliasvetter.ch/wp-content/uploads/2018/02/20150524_R09-Lukmanier_0046_Quinto_Ticino_Schweiz-600x397.jpg)

![Murmeltiere [Marmota]](https://eliasvetter.ch/wp-content/uploads/2018/02/20170617_Spitzmeilen_0141_Flums_Sankt-Gallen_Schweiz-600x400.jpg)

![Murmeltiere [Marmota]](https://eliasvetter.ch/wp-content/uploads/2018/02/20170617_Spitzmeilen_0150_Flums_Sankt-Gallen_Schweiz-600x400.jpg)

![Murmeltiere [Marmota]](https://eliasvetter.ch/wp-content/uploads/2018/01/20170904_NPT_0428_Provincia-di-Sondrio_Lombardia_Italien-600x400.jpg)

![Murmeltiere [Marmota]](https://eliasvetter.ch/wp-content/uploads/2018/01/20170904_NPT_0415_Provincia-di-Sondrio_Lombardia_Italien-600x400.jpg)

![Murmeltiere [Marmota]](https://eliasvetter.ch/wp-content/uploads/2018/01/20170904_NPT_0377_Provincia-di-Sondrio_Lombardia_Italien-600x400.jpg)

![Murmeltiere [Marmota]](https://eliasvetter.ch/wp-content/uploads/2018/01/20170904_NPT_0371_Provincia-di-Sondrio_Lombardia_Italien-600x400.jpg)

![Murmeltier [Marmota]](https://eliasvetter.ch/wp-content/uploads/2017/10/20170805_R09-Zermatt_0113_Zermatt_Wallis_Schweiz-600x400.jpg)

![Murmeltiere [Marmota] im Oberengadin](https://eliasvetter.ch/wp-content/uploads/2016/09/20160910_Val-Fex-Viamala_0061_Silvaplana_Graubünden_Schweiz-600x400.jpg)

![Murmeltiere [Marmota] im Oberengadin](https://eliasvetter.ch/wp-content/uploads/2016/09/20160910_Val-Fex-Viamala_0052_Silvaplana_Graubünden_Schweiz-600x400.jpg)

![Murmeltiere [Marmota] im Oberengadin](https://eliasvetter.ch/wp-content/uploads/2016/09/20160910_Val-Fex-Viamala_0040_Silvaplana_Graubünden_Schweiz-600x400.jpg)

![Murmeltiere [Marmota] im Oberengadin](https://eliasvetter.ch/wp-content/uploads/2016/09/20160910_Val-Fex-Viamala_0037_Silvaplana_Graubünden_Schweiz-600x400.jpg)

![Murmeltier [Marmota]](https://eliasvetter.ch/wp-content/uploads/2016/06/20160609_Fels-und-Eis_0029_Guttannen_Bern_Schweiz-600x400.jpg)

3 Comments

Guten Tag Herr Vetter

Ihre Murmeltierseite gefällt mir sehr, besten Dank für die kurzen, reichhaltigen Texte. Ich wohne an der Lenk. Die Bergbahnen Lenk – Betelberg installierten vor vielen Jahren einen Murmelitrail. Letztes Jahr bauten wir eine unterirdische Holzhöhle, in die Kinder kriechen können. Im Herbst wurden zudem Ranger «installiert», die Wege und Trails (v.a. den Murmelitrail) erklären, helfen und Wissen vermitteln. Mitte Mai findet die Kickoff-Veranstaltung statt. Darf ich den 6 Rangerinnen und Ranger mit Ihrer Murmeltierseite bekannt machen? Wir kopieren keine Texte oder Bilder heraus. Es geht nur um das Wissen und dazu eignet sich wie bereits gesagt Ihre Seite hervorragend.

Ich danke Ihnen für Ihre Antwort und grüsse freundlich.

Gwer Allenbach

Guten Tag Herr Allenbach

Ja klar dürfen Sie diese Seite ihren Rangern zusenden. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und einen guten Start mit dem Murmeltiertrail.

Liebe Grüsse Elias Vetter

Guten Abend Herr Vetter

Herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen einen guten Sommer mit vielen Touren, die alles in sich haben.

Freundliche Grüsse

Gwer Allenbach